タイルに触れることは、魂に触れること

| 発売年 | 2005年 |

| 作者 | Wolfgang Kramer |

| プレイ人数 | 2-5人用 |

| 対象年齢 | 10歳以上 |

ゲーム概要

ハチエンダは時代を超える

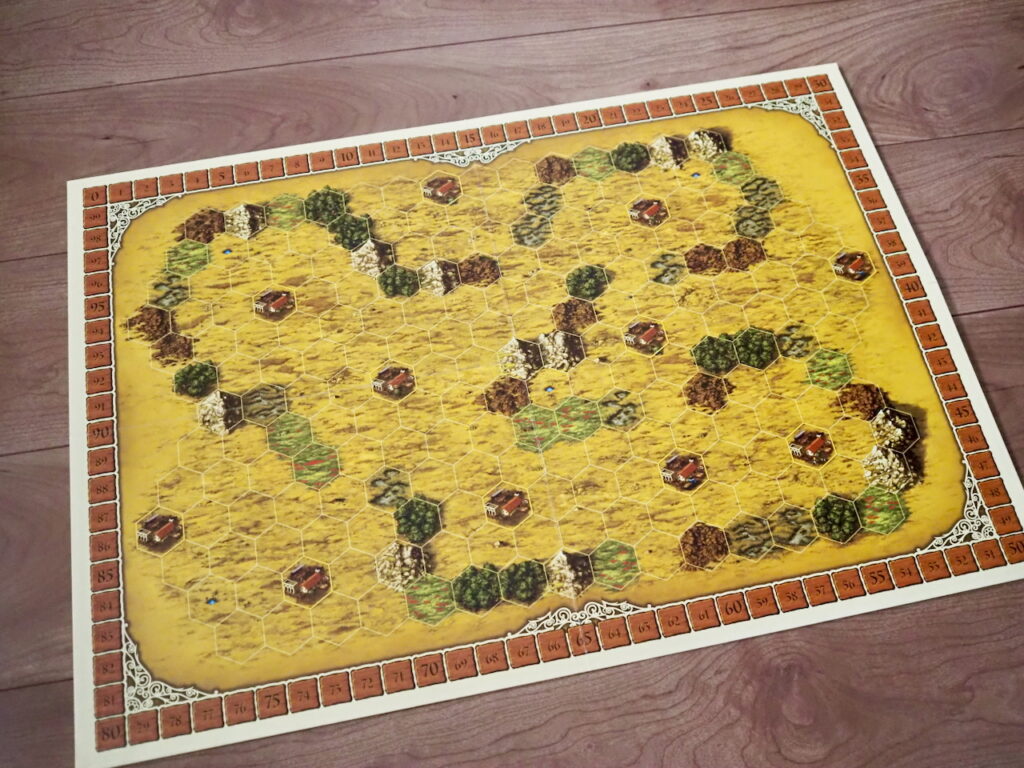

ボードに記載されたヘックス(6角形)のマスには、広い平原と少々の地形が描かれている。そして、プレイヤーたちはここに一大農場を築こうとする。しかしそれは一筋縄ではいかない。すぐに資金は尽きるし、ライバルたちと土地の獲得競争が勃発するからだ。

ボードゲームの世界には、発売から時を経てもなお、色褪せることなく愛され続ける名作が存在する。この『ハチエンダ』も、まさにその一つと言える。最近耳にした噂では、このゲームが再販されるらしい(2025年にPandasaurus Gamesより再販計画)。これに先立ち、このゲームの魅力に取り憑かれた一人として、筆者が知っている背景情報、そしてゲームの奥深い面白さを紹介したい。このゲームはどのようにしてボードゲーマーたちの心を掴み、長年にわたって楽しまれてきたのだろうか。

舞台はアルゼンチン

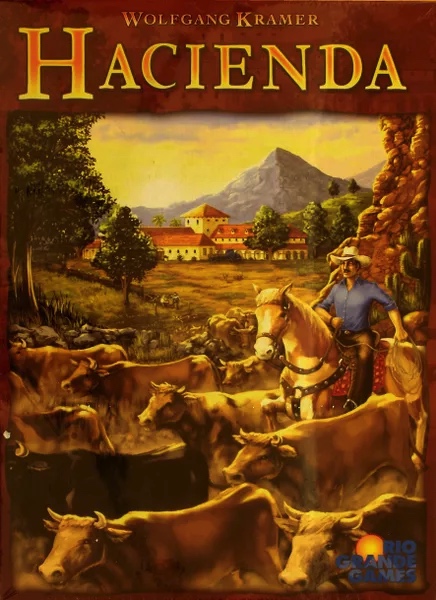

本作「ハチエンダ」は、2005年にHans im Glückより発表され、産声を上げる。そして、デザイナーはボードゲーム界の巨匠3Kのひとり、Wolfgang Kramerである。この組み合わせだけでも、ゲームへの期待が高まるが、これに加えてアートがMichael Menzelという、もはやこれ以上ない最強布陣だ。

ゲームの舞台は、19世紀初頭のアルゼンチン。プレイヤーは、広大なパンパ(平原)を舞台に、自身のハチエンダ(大農場)を発展させる牧場主となる。ゲームの目的は、土地を買い広げ、家畜を育て、それらを市場で売却することで富を築き、最終的に最も大きく、最も重要なハチエンダ(大農場)を築き上げたプレイヤーが勝利を手にする。バチバチと争うタイル配置ゲームでありながら、どこか穏やかな雰囲気が漂うのはこのテーマが牧歌的なせいかもしれない。いや、嘘だ。やはりゲーム中は心の中で百万回悪口を言っている。

最初に発表されたオリジナル版には、表裏になった2種類のゲームボードが同梱されていた。一つは、初心者でも比較的プレイしやすいように、土地が左右対称に配置された形状のボード。もう一つは、より戦略的なプレイが楽しめるように、土地が非対称に配置されたボードであった。この2種類のボードの存在が、高いリプレイ性を提供していたのである。発売当初から本作は高い評価を受けており、ゴールデンギーク賞やドイツ年間ゲーム大賞にもノミネートされていたが、賞レースを制することはできなかった(今でも信じられない)。

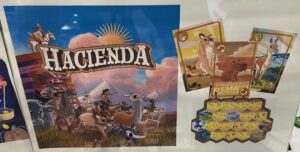

時を経て、2019年頃にセカンドエディションが発表される。セカンドエディションでは、アートワークが一新され、両面仕様のゲームボードが2枚(合計4種類)収録された。日本ではアーチゲームズがこれを取り扱ったようだが、筆者は明るくない。セカンドエディションには、2人プレイ専用のボードと、それぞれ異なる特殊ルールが用意されていたらしい。このセカンドエディションは、アートが更新されてしまったが、オリジナル版を踏襲しており、これはこれで悪くなかった。

基本的なメカニズム

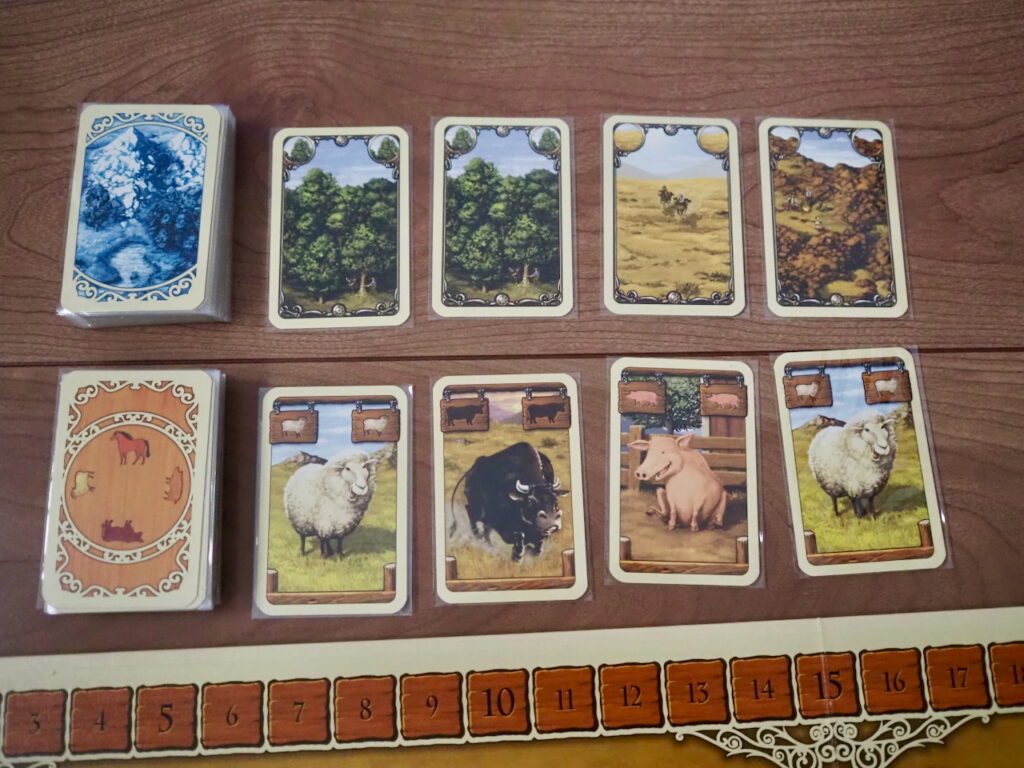

「ハチエンダ」の核となるメカニズムは、タイル配置とカードドラフトである。プレイヤーは、手札のカードを使って、自分の色の土地タイルや動物タイルをボードに配置していく。ゲームでは、ボードに配置した自分の土地タイルのグループ、土地・動物タイルで到達した市場マスの数などが中間及び最終決算で得点となる。各プレイヤーは、自分のターンに3つのアクションを実行できる(このアクションポイント制が実にクラマーらしい、そして良質なジレンマの源となる)。これらのアクションには、カードの購入、カードの使用、水タイルの購入、ハチエンダ駒の建設、収穫があり、自由に組み合わせできる。しかし、すぐにお金が尽きてしまうので、お金を手にいれる算段をしなくてはいけない。

カード(土地・動物)の獲得

土地カードと動物カードは、公開されているカード列からドラフトするか、非公開の山からランダムに引くことで獲得する。これらのカード購入にはお金がかかり、公開されているカードの方が1.5倍高価になっている。地味に良いルールである。

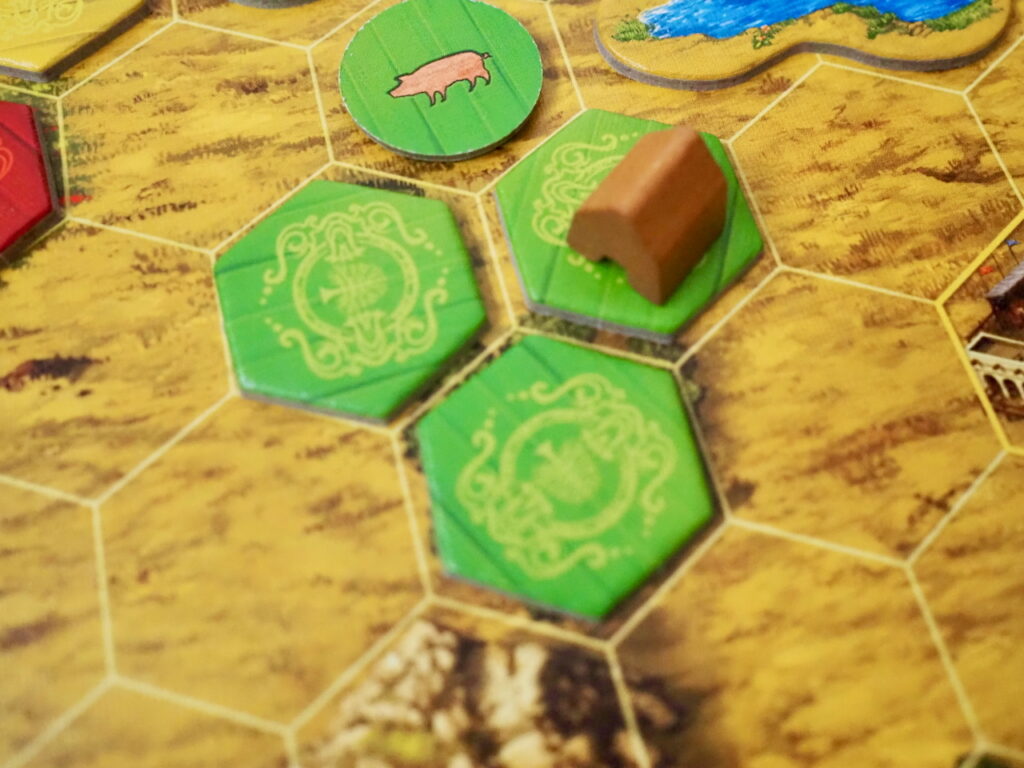

ハチエンダの拡大

土地カードを使用すると、プレイヤーはボード上の対応する地形のマスに自分の色の土地タイルを配置し、鎖状に繋げていくことができる。動物カードを使用すると、自分の土地タイルに隣接するマス、または同じ種類の動物トークンに隣接するマスに、対応する動物トークンを配置できる。

土地タイルは3つ以上連結させると”グループ”となり、決算で得点がもらえる。動物タイルは、あらかじめボードに記載されている”市場マス”に隣接した瞬間に、連結されている枚数(群れ=動物+土地)分のお金がもらえる。当然、なるべくタイルの連結を大きくしてから市場に辿り着きたいが、資金難と他のプレイヤーの邪魔を考慮に入れなければならない。

別の方法として、自分の土地の塊からお金を得ることもできるが、塊ごとにゲーム中1回しか実行できないので注意が必要だ。

水タイルとハチエンダ駒

12金(高価)で購入できる水タイルは、隣接する自分の土地タイルや動物タイルに決算ボーナスをもたらす。同じく12金で購入できるハチエンダ駒は、配置した土地タイルや動物タイルの鎖または群れにボーナス点を与える。これらはいずれもゲームに登場する個数が有限となっている。

得点計算

ゲーム中、動物カードの山を2つ用意しておき、それぞれが枯れた時点で中間決算と最終決算が行われる。得点は、到達した市場の数、3つ以上のタイルで構成された土地のグループ(ハチエンダ駒でボーナス)、水タイルに隣接するタイルの数、そして残ったお金の額に応じて与えられる。最終的に最も多くの得点を獲得したプレイヤーが勝者となる。

総評

Platinum

本作「ハチエンダ」は数あるタイル配置ゲームの中でも筆者が最も愛するゲームのうちの1つである。ゲームでは、限られた資源とアクションの中で、いかに効率的に自分の牧場を拡大していくかという、高い戦略性が求められる。他人の1手でダイナミックに変化するボード上で、プレイヤーは常に最適な一手を探し続けることになる。

インタラクションはバチバチで、オープンドラフトであるカードの取得だけでなく、ボード上の限られたスペースを巡って、プレイヤー同士が競い合う。相手の土地の広がりを予測して、戦略的に自分のタイルを配置することが肝要で、相手の計画を妨害することも必要。また、水タイルやハチエンダ駒といった貴重な資源の獲得競争も、ゲームを盛り上げる要素の一つである。しかし、カードの取得に運の制限があるので、そこまで計画通りにいかないし、3アクションというのが絶妙で、次の手番まで自分の思惑が崩れないかドキドキする。

近年は、クラマー単独のデザインの作品に出会うことがあまりない(Kiesliingとの共作が多い)ので、これを遊ぶと、最近のゲームでもどの部分をクラマーが手がけているのか分かりやすくなると思う。彼が多用するアクションポイント制は、このゲームでは手番で最大3つのアクションを組み合わせられることに反映されている。そして、この仕組みがうまくハマると「色々やりたいけど、できない」というわかりやすいジレンマが発生する。クニツィアが「砂漠を越えて」で実践したあれだ(そしてこのゲームは、その価値をさらに高めている)。狙いを達成するために、カードを取得してタイルを配置する。これが1手番では完遂できないし、カードを取得して狙いがバレることも心配だ。この感覚が抜群に面白い。

そして、お金の管理である。農場の拡張を続けるにはお金が必要なので、効率的にお金を得る計画を立てて拡張していかないと詰む。動物の群れを市場に繋げる計画、これを実行することが重要だ。そのためのお金が序盤に潤沢でないため、あれこれと悩む必要がある。

筆者は、ボードが4つ用意されているセカンドエディションを遊んだことはないが、基本ゲームでのそのリプレイ性は高い。広大なマップから始まる戦いは、いつも白熱する。ルールは比較的シンプルで、説明も容易だが、得点計算の方法がやや複雑なので重点的に説明しておいた方が良いだろう。しかし、基本的なゲームの流れは掴みやすく、ボードゲーム初心者から経験者まで、幅広い層が楽しめる作品と言える。5人まで遊べるというのも地味にありがたい。

「ハチエンダ」は、その魅力的なゲームプレイ、奥深い戦略性、高いリプレイ性、そして魅力的なテーマによって、長年にわたり多くのボードゲームファンに愛されてきた。時を超えても色褪せない本作は、現代のボードゲームシーンにおいても、その存在感を放ち続けるはずだ。

購入先情報

駿河屋

ボードゲームハチエンダ (Hazienda) [日本語訳付き]

ボードゲームハチエンダ 第2版 (Hacienda second edition) [日本語訳付き]