最も高い場所は、最も危険な場所である

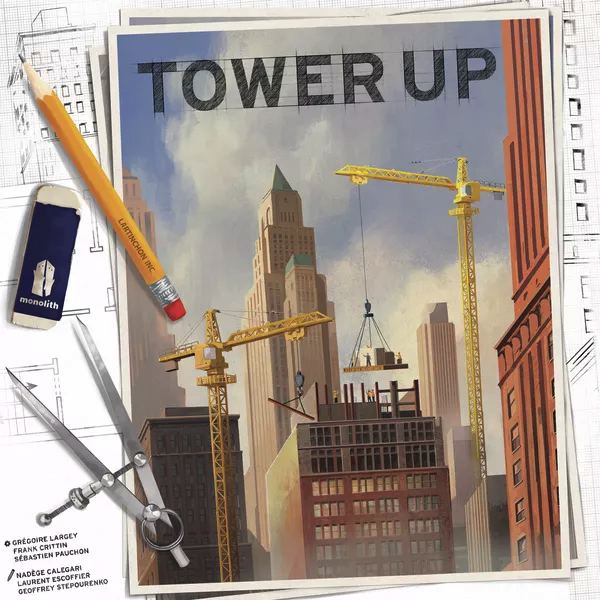

| 発売年 | 2024年 |

| 作者 | Frank Crittin, Grégoire Largey, Sébastien Pauchon |

| プレイ人数 | 2-4人用 |

| 対象年齢 | 8歳以上 |

ゲームレビュー

高層ビルに巨匠の影が見える45分ゲーム

Monolith Board Gamesというユーロゲーマーにはあまり聞き慣れないメーカーから発表された『タワーアップ』は、都市開発会社の社長として、高層ビル建設をするゲームだ。このメーカーの得意分野はミニチュアを使用したRPGゲームのようで、本作でも高層ビルの駒を含むコンポーネントはプラスティック製の立派な造りである。このメーカーが突如としてユーロゲーム市場に参入する気になったのか真意は計りかねるが、それが筆者の愛する45分ゲームズであることはとても喜ばしい。そして、関わった3名のデザイナーには、評価の高い「ジャイプル」や「メトロポリィス」をデザインしたSébastien Pauchonの名前があり、とても期待感がある。今回は、日本での流通も待たれる期待の新作について紹介したい。

高層ビル建設に一枚噛んでジューシーなあいつを手に入れる

ルールブックの冒頭には「ビルの建設に成功してジューシーなボーナスを手に入れろ!」とある。このゲームは4種類ある高層ビルの建築に貢献した分だけ勝利点が伸びるルールで、とてもシンプルにジューシーなやつが手に入る。手番では以下の2つのアクションのうちどちらかを選択するだけとなっている。

- 公開カードを1枚選んでリソースを得る

- 空白地にビルを建築する

登場するリソースは、4色のビルの階層駒だけで、リソースを得るアクションを選択すると、常に3枚公開されているカードに記載されている2〜4個の階層駒を受け取ることができる(所持上限は10個)。また、カードには4色の各ビルへの貢献度がプラスされるアイコンがついている場合もある。このアイコンは、ビルを建てなくてもダイレクトに得点マーカーを進めさせてくれるので後述の連続手番のために欲しい時がある。

ビルの建設は、何も建っていない空白地にのみ可能だ。それ以外に、以下のルールに従う必要がある。

- 1つ以上のビルに隣接したマスに建設する必要がある

- 建設するビルの色は、隣接する建物の色と異なる色でなければならない

- 隣接するビルに、そのビルと同じ色のブロックを1つずつ追加する必要がある

ビルを建設したら、今建てたビルかブロックを追加したビルのいずれかのてっぺんに自分の屋根を置くことができる。そして、屋根を置いたビルの高さの分だけその色の貢献点がもらえる(ついつい高いビルに屋根を置きたくなるルールだ)。ルール上、屋根を置いても隣のスペースが空いている場合は、誰かがそこに新しくビルを建設して自分の屋根の上にさらに階層駒が乗る可能性があるが、一度でも屋根を置いていればビルのオーナーの1人になれる。ただし、一番上に屋根を置いている状態を死守したければ、隣のマスがすべて埋まった瞬間に屋根を置くのが鉄則だ。序盤は比較的緩やかにゲームが始まるが、終盤になるにつれて、この”一番上に屋根を置く攻防”が熱く、悩ましくなる。

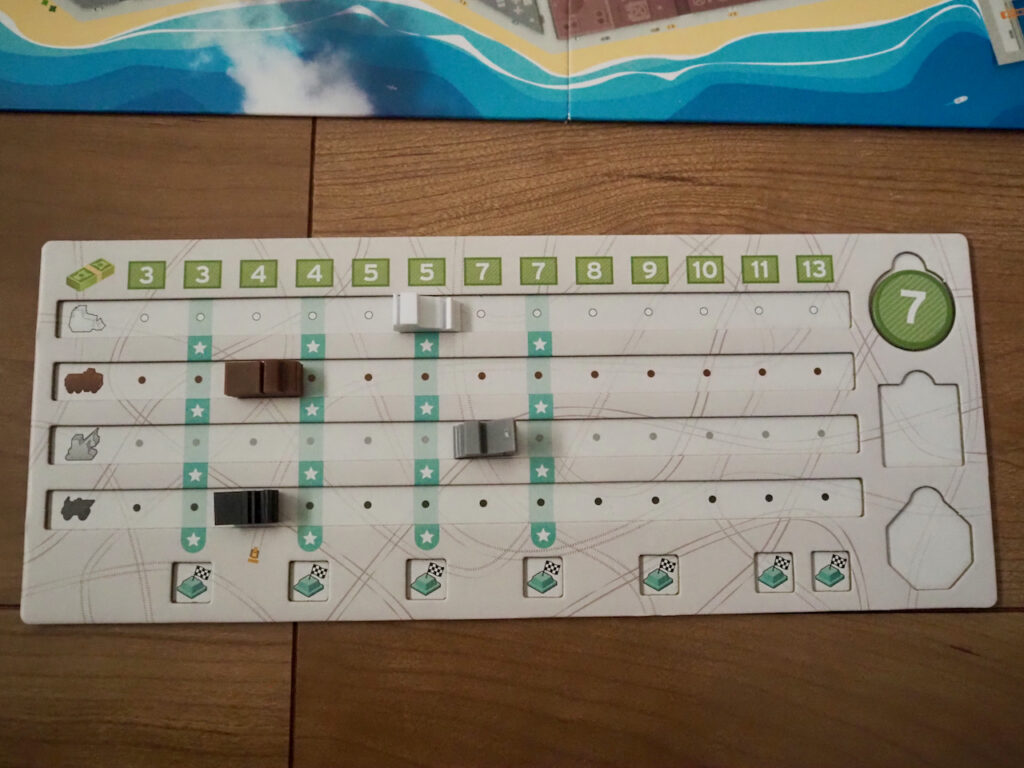

「俺って天才!」と叫びたくなる個人ボード

それぞれのビルの色の貢献点は、個人ボードで管理する。プラスティック製なのが残念だが、建設現場らしい重機マーカーを獲得した貢献点の分だけ進めていく方式だ。一番上に勝利点が描かれていて、それぞれの色について進めたマーカーが到達した位置の得点がゲーム終了時に貰える。そして、自分のすベテのマーカーが星の列に到達するたびに追加手番を得ることができる。見た目もシステムもクニチーの「頭脳絶好調」にそっくりで、俺って天才!(頭脳絶好調では到達するとこう叫ぶルール)と叫びたくなるが、どうやら令和のボードゲーマーには通用しないジョークのようなのでご利用は自己責任で。

マーカーは進めるほどに得点効率がよくなっているので、どれかを一点集中で進めたいところだが、俺って天才!とも叫びたいし、そもそも隣接異色ルールで同じ色のビルばかりを建てるのが難しくなるようにできている。終盤は、カードから得られるダイレクトな貢献点も重要になってくるだろう。

指針が変わればゲームの展開も変わる

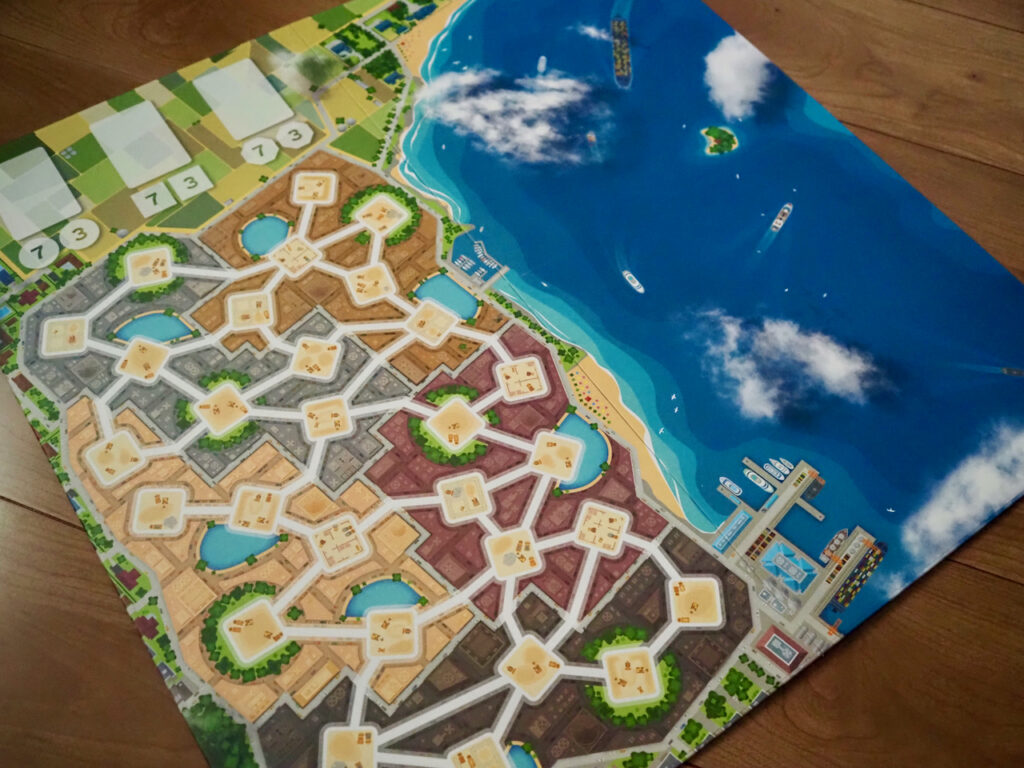

タワーアップでは、3枚の都市計画目標カードが公開されており、これらの目標を達成することで、ボーナストークンを獲得できる。実は建設することのできるマスは5つの区画に別れていて、一部に公園や湖の属性がついているマスもある。例えば「いち早く公園のマスに自分の屋根のあるビル(位置は問わない)を建てる」のような内容になっており、ゲームごとに指針を与えて毎ゲーム異なる展開になるようにしてある。そこまで大きく変わりはしないが、指針があることはゲームが締まるという点で重要だ。

人間の価値は屋根の数で決まる

ゲームは、誰かが自分の屋根をすべて使い切ったら終了トリガーが引かれる。もしくは、リソース駒がなくなったらゲーム終了だが、これはあまり発生しない。このゲームはすべてが公開情報なので、ゲーム終了のタイミングは比較的読みやすい。

そしてゲーム終了時、自分の最後の手番終了時、ここでのみビルの一番上に置かれた自分の屋根の数が重要になる。手番が終了する瞬間の自分の一番上の屋根の数を数え、個人ボードに記録して貢献度のマーカーと同様に得点を得る。トリガーを引いたプレイヤー以外にもラスト1手番のチャンスがある。最後の手番では、できるだけ他人の屋根を見えないようにしながら、自分は屋根を1つ増やして終われる場所をひたすら探すことになるだろう。結構これで勝敗が入れ替わったりする熱い攻防が最後にも楽しめる。

すべての貢献点のマーカーが示す得点と計画目標の達成点を合計して得点の高いプレイヤーが勝利する。

こだわりポーネントの功罪

このメーカーは「ミシック バトルズ」や「Conan」のような壮大なミニチュアゲームを得意としていただけあって、プラスティック製の駒が満載で、インサートもそのままゲームに使えるようになっていたりするけれど、実はボードゲーマー的には木駒の方が良かったりする。それは個人の好みだとしても、カードディスプレイがカードサイズギリギリでスリーブ非対応だったり、そもそもスリーブなしでもカードが入れにくい部分があったりするのは今後の課題だろう。

個人ボードはダブルレイヤー仕様となっており、マーカーを置くのに便利ではあるものの、ズレやすいのが玉に瑕で、ズレてしまったら致命的なので気をつけよう。

総評

Silver

説明の簡単なシンプルなルールで、プレイも簡単でそれでいて戦略性もあり、とても面白いと思う。欲を言えば、最後の得点計算に(単なる足し算でなく)何かしらひねりが加えられていれば傑作の部類に入ったと思う。シンプルゆえにそこが少々淡白だ。

ルールがとても簡単なので子供でも遊べるが、考えどころが案外深いので大人も十分に楽しむことができる。裏面を使えば2人でも楽しめるように2人用マップもついている。ビルの配置やリソースの管理、都市計画目標の達成など、様々な要素を考慮しながら、最適な戦略を立てる必要があるだろう。ゲームに慣れるほど、ビルの配置の重要性が見えてきて、 特定の場所にビルを建設することで、自分の屋根を上に確保し、他のプレイヤーに邪魔されないようにする醍醐味を感じることかできそう 。 どの色の建物を優先的に建設するかも重要な戦略となる。1つの色に特化して高得点を狙うか、複数の色をバランス良く進めて追加ターンを獲得するか、というジレンマが良い。特化すれば高得点が狙えるが、追加ターンを得る機会を逸して、他のプレイヤーに有利な展開を作られてしまう可能性が上がる。

このゲームのインタラクションは、あまり直接的な攻撃や妨害ではなく、間接的な影響を与える形になっている 。自分が建物を建設することで、他のプレイヤーが建設できる場所やコストが変わったり、目標達成を阻害したりすることがあり、相手の行動を予測して、自分の戦略に組み込むことが重要になる。

実際に遊んでみると、ルールが単純なので、全員がすぐにルールを理解してゲームを楽しむことができた。しかし、建物の配置やリソースの管理など、ままならないことが多く、ジレンマを楽しめた。最後の詰めが甘くて自分の屋根を塗り替えられてしまい、逆転負けを喫するなど中々熱い展開だった。

カラーブロックが積み上がる、ゲーム終了時の見た目は中々壮観で、視覚的にも楽しめると思う。総じて、中量級のユーロゲームとして優秀で、「もう一回!」と言いやすい重さの燻銀のゲームがまた1つ増えたと思う。

このゲームは記事執筆時点で日本未発売だが、日本語版が出てもおかしくないと思う。ちなみに、筆者はこれをフランスのショップから4800円+送料で入手した。ルールブックはGoogleのNotebooklmに英文ルールを読ませることで簡単に理解できた。詳細はブログ記事「AIでボードゲームを快適に」を参照されたし。