愚者はまぐれ当たりを自慢し、賢者はウノから多くを学ぶ

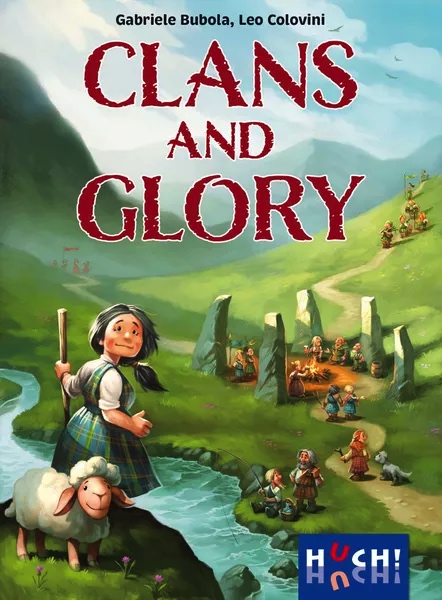

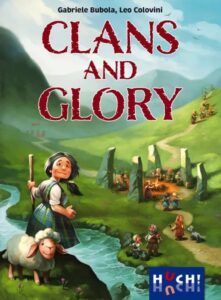

| 発売年 | 2024年 |

| 作者 | Gabriele Bubola, Leo Colovini |

| プレイ人数 | 2-4人用 |

| 対象年齢 | 10歳以上 |

ゲーム概要

スコットランドの氏族がUNOで戦うカードゲーム

スコットランド高地の息をのむような風景、そこには古くから続く氏族の誇りと歴史が息づいていた。想像してみよう。険しい山々がそびえ立ち、緑豊かな谷間が広がる中、それぞれの氏族が古の儀式(=UNO)のために集結する情景を…。

『クランズオブグローリー』は、まさにこの伝統と栄光をテーマにしたゲーム。しかし、イラストはかなり軽い。大好きなMichael Menzelがデザインを手がけているらしいが、不思議と今回のイラストは好みから外れている。ゲームの方は「オールドロンドンブリッジ」でタッグを組んだGabriele BubolaとLeo Coloviniが再び手を組んだ第二弾で、今回もシブいゲームが期待される。戦略的でありながらテンポが速く、シンプルなルールのゲームであ離、短い時間のゲームで意味のある決断を促すジレンマが感じられる幅広い層にとって魅力的な作品となっている。

Uの字テーブルの向かいに座った奴といつ喧嘩が始まってもおかしくない

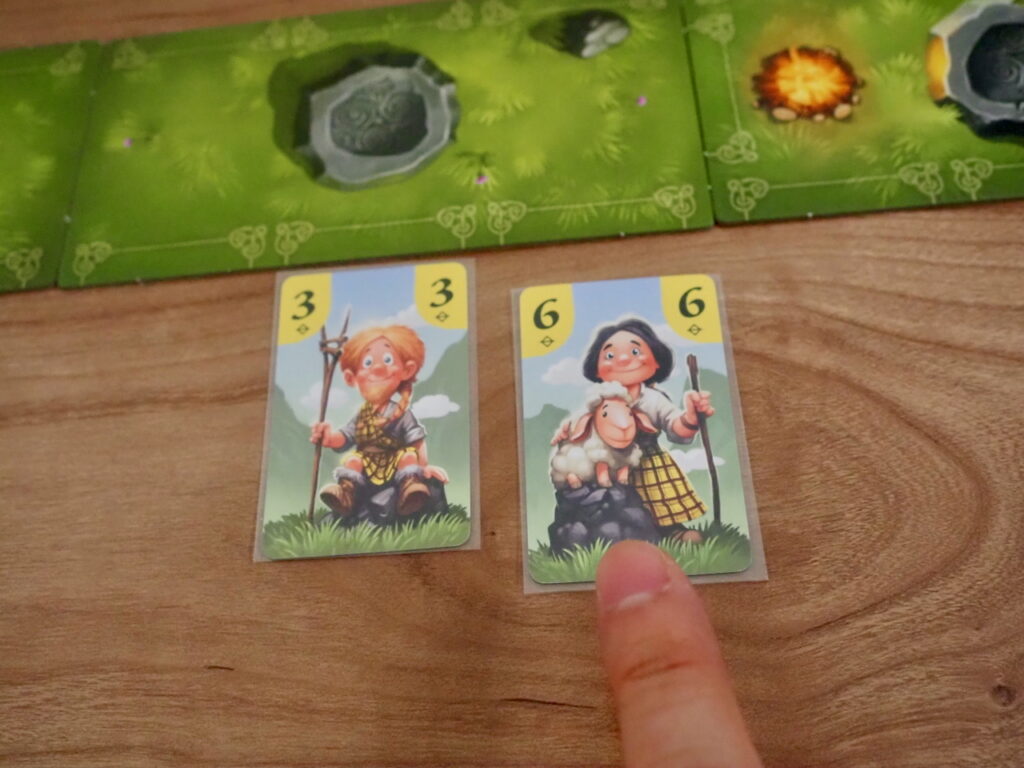

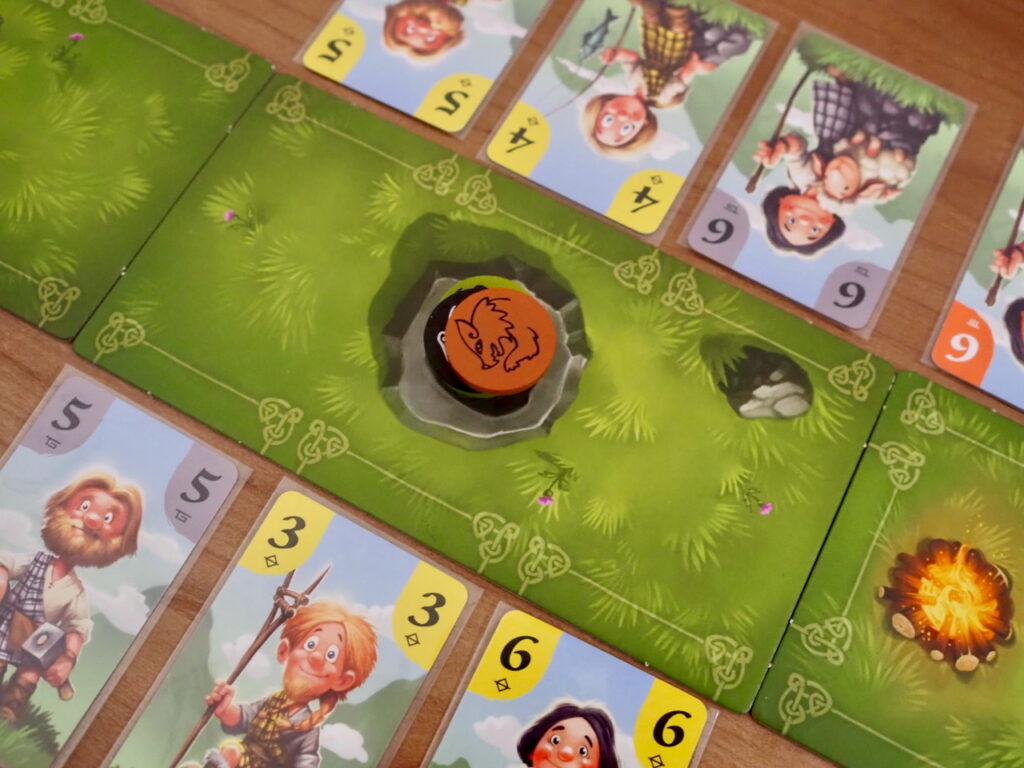

ゲームの準備として、まずプレイヤー人数に応じて4枚から6枚の会議場ボードを並べる。そして、デッキからランダムに引かれたカードを、これらのボード上の特定の位置に配置する。各カードは7つの異なる色(3〜8)である。各プレイヤーは手札(ラストプライヤーだけ1枚少ない)を持ち、自分の色の木製の紋章を5つ受け取る。準備はこれだけだ。

手番が来たら、プレイヤーは手札から1枚のカードを選び、いずれかの会議場タイルの空いているスペースに配置しなくてはならない。配置するカードは、隣接しているか、または向かい合っているカードと同じ色か値を持っている必要がある。つまり、UNOである。カードを配置した後、プレイヤーは任意で同じ会議場の石の入れものに自分の木製の紋章を1つ置き、この会議場で得点を得ることを選択することができる。基本的にはこれだけである。しかし、どこにカードを置くかという判断は、その後の得点計算に大きな影響を与える。カードに書かれた数字はそのまま終了時の得点となるため、大きい数字のカードをたくさん獲得したい。

ゲームは、最初に手札の枚数が最も少なかったプレイヤー(ラストプレイヤー)がすべてのカードをプレイし終えた時点で直ちに終了する。

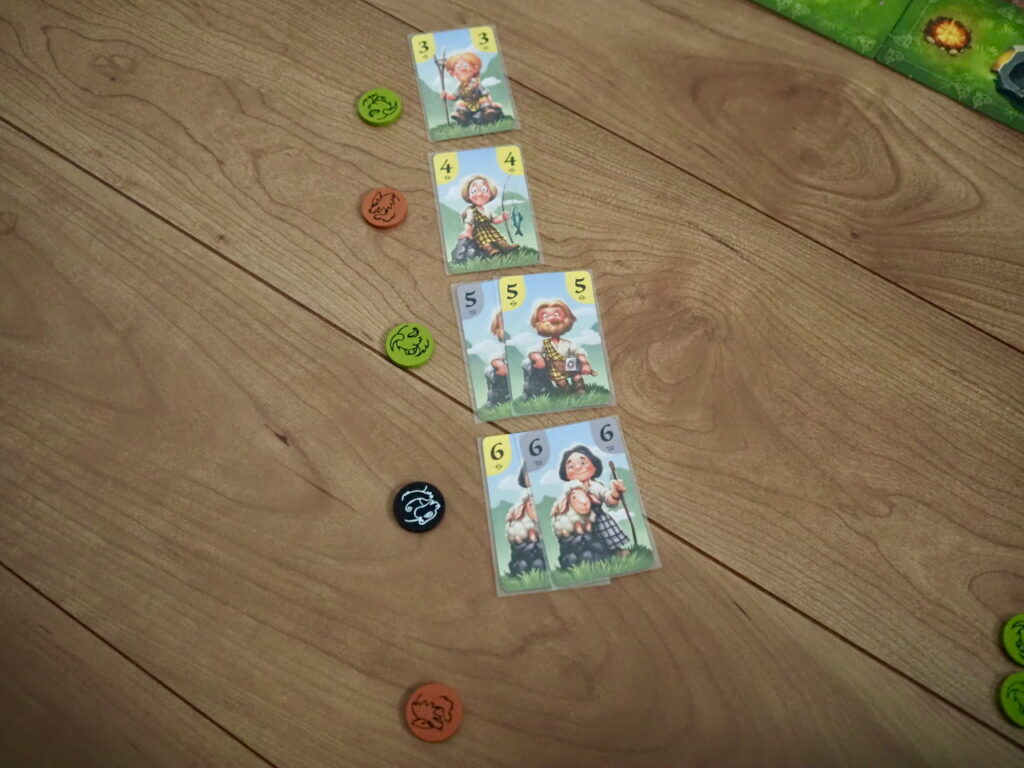

ゲーム終了後の得点計算では、会議場ボードを順番に集計していく。各ボードについて、積み重ねられた紋章を裏返す。つまり、一番上に置かれていた紋章が一番下になるようにする。その後で、スタックの一番上にある紋章のプレイヤーは、そのボードにある最も低い値のカードをすべて獲得する。これを順番に処理し、ボード上のすべてのカードが分配されるか、すべての紋章にカードが分配されるまで繰り返していく。その後、各プレイヤーは獲得したすべてのカードの値を合計し、最も合計値の高いプレイヤーが勝利するというわけだ。

この「シールドの配置順によって獲得できるカードの値」が変わるという得点計算の仕組みが、このゲームの戦略的なキモである。プレイヤーは、いつ、どこにシールドを置くべきかを慎重に判断し、価値の高いカードのセットを獲得するチャンスを最大化する必要があるが、紋章を置く=手の内を見せることになるので、最初に紋章を置いた後に、他のプレイヤーがより低い数字をプレイしながら紋章を重ねてきたりする。手の内をできるだけ明かしたくないが、あまり待っていると機を逸するというシンプルなジレンマが魅力だ。

戦略的要素

カードの配置戦略は、単に同じ色や値を合わせるだけでなく、得点計算で有利になるようにカードを配置し、対戦相手の計画を妨害する可能性も考慮する必要がある。どの「会議場」にカードを配置するかは、将来のカードの分布と、自分が獲得したいカードの組み合わせに影響を与えるため、戦略的な思考が求められる。

紋章の配置戦略も同様に重要だ。限られた数(5つ)の紋章をいつ、どこに配置するかという決断は、ゲームの勝敗を大きく左右する。早い段階で低い値のカードを確保するか、それとも後でより高い値のカードを狙うか。他のプレイヤーも同じタイルにシールドを置く可能性を考慮しながら、リスクとリターンを見極める必要がある。数に限りがあるために無闇に紋章を配置することはできず、最も有利になると判断したタイルに絞って使用する必要がある。

カードと紋章の配置においては、タイミングと相手の動きを予測することが不可欠。対戦相手がどのような手を打ってくるのか、ゲームがいつ終わる可能性があるのかを常に意識しながら、自分の得点機会を最大限に引き出す必要があるだろう。このそわそわするような切れ味のジレンマはColovoniが得意とするところであり、らしさが出ているデザインといえる。

総評

Bronze

シンプルなルールとコンポーネントで考え所もジレンマもあるシブいゲームを提供する「こういうのでいいんだよ」と思わず呟きたくなるゲームである。ミニユーロサイズの小さいカードと可愛いテイストのイラストは筆者の好みではないが、最大6枚が横並ぶボードの長さを考慮すればカードサイズは仕方がないのだろう。全体のコンポーネントの質は悪くない。そして、UNOのお陰でルール説明は一瞬で終わる。つくづくUNOは偉大である。

プレイヤーインタラクションは、主に間接的なもので、会議場ボードへのカード配置を競い合い、価値のあるカードセットを獲得するために戦略的に紋章を配置した結果として相手に影響を及ぼすことになる。直接的な対立や交渉というよりも、相手の動きを出し抜き、予測することに重点が置かれているが、これ自体が”手の内を見せたくない”というジレンマに直結していて良い。また、相手が狙っている場所を先に取ったり、カード配置に必要な色や値の組み合わせを変えたりすることができるので、間接的ではあるが、インタラクションは強いゲームの部類に入るので現代のソロゲームに慣れている人は少し面食らうかもしれない。

序盤はカードと紋章の配置における戦略的選択肢が比較的多いので、少し戸惑うかもしれない。ボードゲーム初心者で、簡単なパーティーゲームから一歩進んで、もう少し戦略的なゲームに挑戦したいと考えているプレイヤーにちょうどいいくらいの難易度ではないだろうか。ただし、ワクワクするような面白さとは異なり、だんだんと選択肢の狭まっていく辛さが楽しいタイプなので、子供ウケはあまり良くなかった。

結論として、本作は親しみやすいルールと奥深い戦略が絶妙に組み合わさった、魅力的なゲームに仕上がっている。シンプルでサクサク遊べるのに悩ましいというところは「速いペース」と「戦略性」という相反する要素を見事に両立させていると言える。