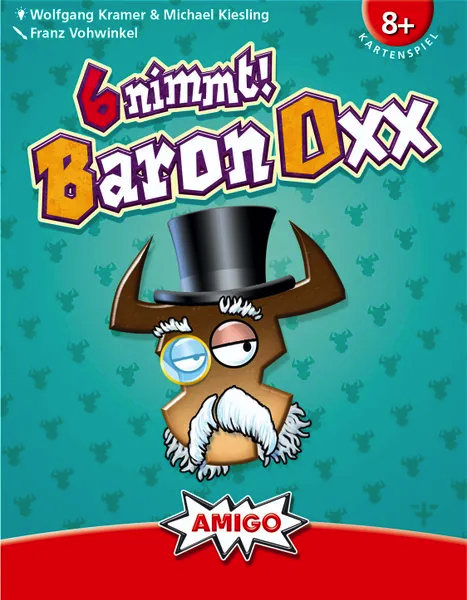

| 発売年 | 2025年 |

| 作者 | Michael Kiesling, Wolfgang Kramer |

| プレイ人数 | 2-10人用 |

| 対象年齢 | 8歳以上 |

ゲーム概要

帰ってきた牛たち

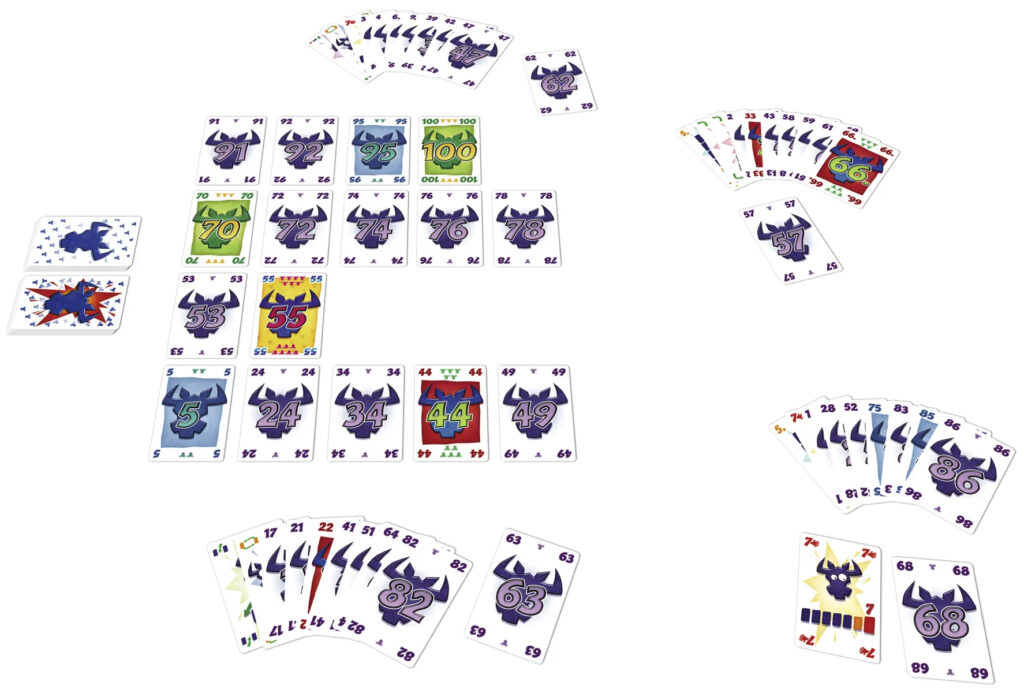

ボードゲームの世界で、時代を超えたゲームというと何が思い浮かぶだろう。Wolfgang Kramerの『6 nimmt!(ニムト)』をその一つに挙げる方もいるのではないだろうか。シンプルなルール、結果を見守る緊張感、そして阿鼻叫喚のパーティー性を兼ね備え、日本でも受賞歴がある本作が発表されたのは、約30年前の1994年である。そして2025年、世界中のテーブルで愛され続けてきたこのゲームにまた新たな1ページが加えられた。しかも、本作は数々の傑作を生み出してきたお馴染みクラキン(Kramerと、もう一人の巨匠Michael Kiesling)共同デザインだという。その名は『6 nimmt! Baron Oxx(邦題:ニムト男爵)』である。

オリジナル版の『ニムト』といえば、第一段階:こんなゲームがあったのか!→第二段階:結局波に飲まれるだけの運ゲーじゃん!→第三段階:コツがわかった、何コレ神ゲー!という3つの段階でプレイヤーを魅了し、第三段階に到達して初めて一人前(当サイト調べ)と言われる、コントロールしているようで流されているだけでは?という絶妙のプレイ感が素晴らしい。これまでにも『赤箱ニムト』など中々面白いスピンオフ作品も発表されているが、30年を経過して発表された本作はどのような変化を遂げたのだろうか。巷の評判は上々のようであるが、『ニムト男爵』は、オリジナルを超える新たな体験を提供してくれるのか、それとも蛇足に終わってしまうのか?

ニムトの皮を被った別ゲー

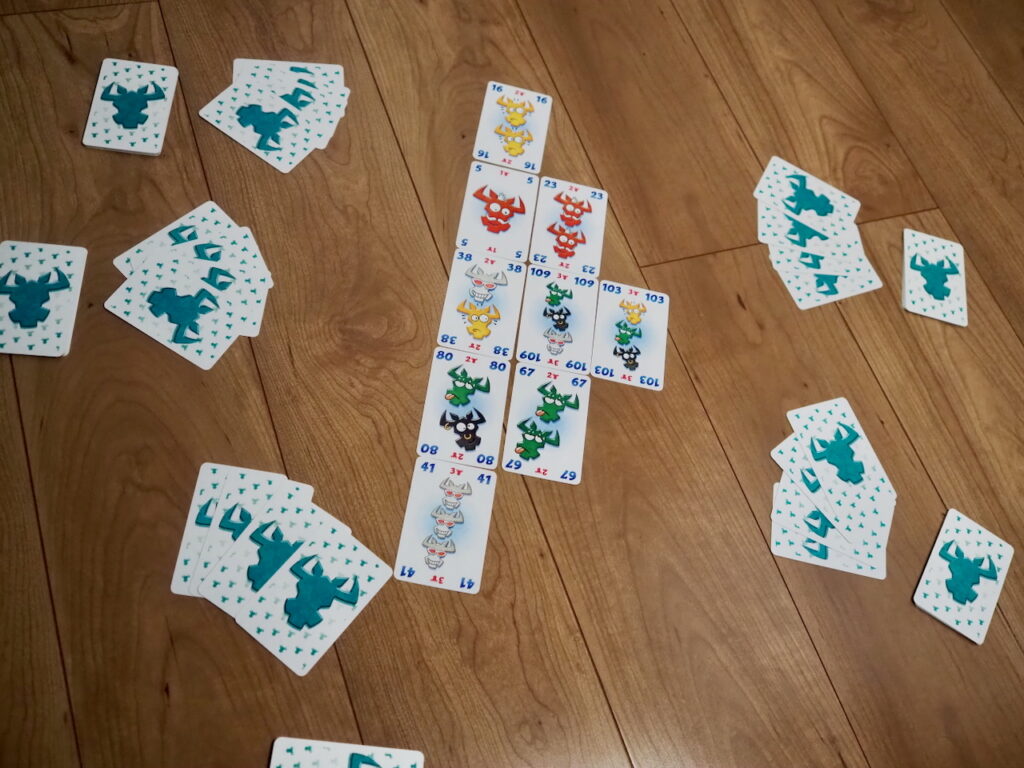

『ニムト男爵』の基本的な流れは、オリジナルの『ニムト』を大いに踏襲している。プレイヤーは手札からカードを1枚選び、全員で同時に公開する。その後、数字の小さいカードを出した順に、カードを場に並べられた列に配置していく。目的は、カードを引き取らず、失点(カードに描かれた牛の数)を最小限に抑えることである。オリジナルの『ニムト』では、列に並んだカードを参照して、”出したカードより小さくて最も近い数字の列に自動的に配置される、そして列に6枚目のカードを置いてしまうとカードを引き取らなくてはならない”が、『ニムト男爵』では、配置の制限があるものの配置する列を自分で選択するというところが決定的に違う。

しかし、ここからが『ニムト男爵』の真骨頂だ。最大の違いは、カードを配置する際のルールにある。

- 色の制約による配置: 「配置したい列の最後尾のカードと、自分が出したカードに描かれている牛の色が、少なくとも1色一致している」必要がある 。

- プレイヤーによる選択: 上記の条件を満たす列が複数ある場合、プレイヤーはどの列に配置するかを自分で選ぶことができる (この「選択」こそが、ゲーム体験を根底から変える最大の要素だ) 。

- 新たな失点条件: 列を引き取らされる条件も、オリジナルから拡張されている。

- ある列の6枚目のカードを置いた時 。

- カードを置いた結果、その列にある同色の牛の数が合計6頭以上になった時 。

- 出したカードの色が、どの列の最後尾とも一致しない時 。

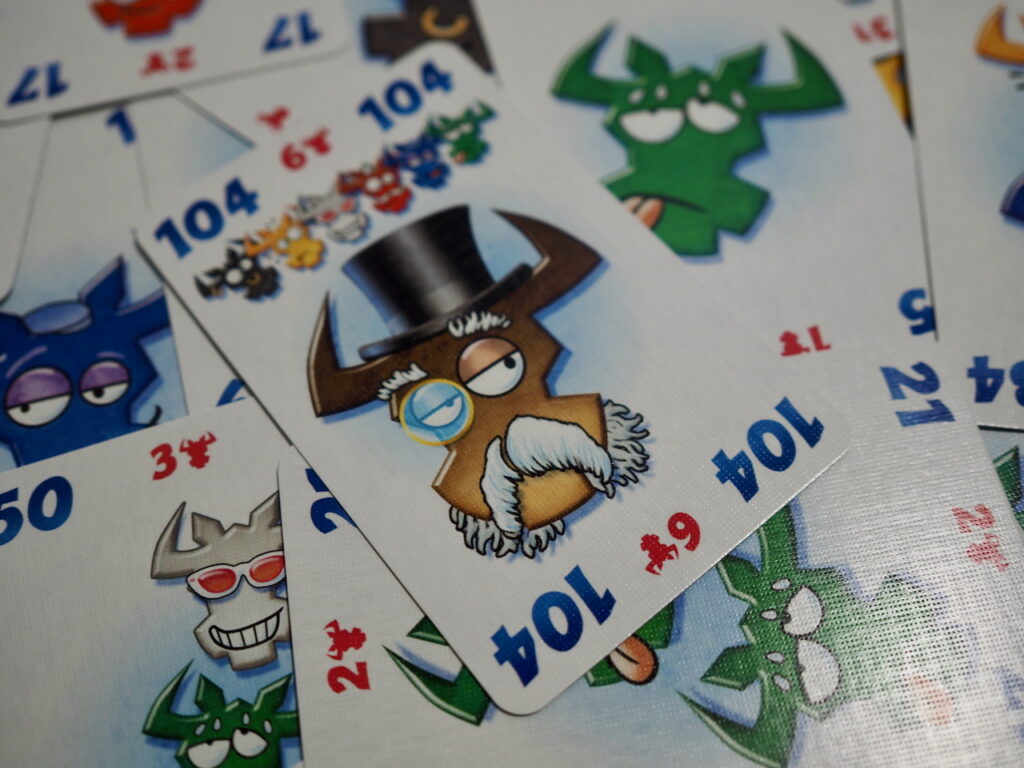

- 男爵の切り札: ゲームの名前にもなっている「ニムト男爵」カードは、すべての色を持つワイルドカードとして機能する。どの列にも配置できるため、絶体絶命のピンチを救う切り札になり得るが、引き取ることになれば大きな失点につながる可能性も秘めている 。

各プレイヤーが個人用の山札から4枚ずつ手札を補充しながら進み、すべてのカードがプレイされたら終了。最も失点の少ないプレイヤーが勝者となる 。 ルールだけを見ると、少し複雑になった『ニムト』という印象かもしれない。しかし、実際にプレイすると、その感覚はまったくの別物である。

パラドックス:コントロールの錯覚

冒頭で述べた通り、オリジナルの『ニムト』は、時に「コントロールしているようで、実は運に身を任せるしかない」と評されることがある(実はうまいプレイヤーはうまいので、それに気づくと格段に面白さが増す) 。プレイヤーは10枚の手札を元に戦略を練るが、一度カードを出してしまえば、あとは自動処理の結果を見守るしかないところに起因する評価と思われる。

『ニムト男爵』は、この構造に真っ向から挑む。配置する列を自分で選べるようになったことで、プレイヤーは明確な「介入」の感覚を得ることができる。「あえて危険な列を伸ばして次のプレイヤーにプレッシャーをかける」「安全な列に逃げ込む」といった能動的な選択が可能になり、自分の意思でゲームを動かしているという満足感は格段に向上している 。 『赤箱ニムト』が手番順を取り入れたこととは、また異なる方向からの戦略性の増加だ。

しかし、この増大した戦術的自由には、大きな代償が伴う。それは、手札が最大で4枚しかないという戦略的制約だ 。オリジナルの10枚の手札がもたらす長期的な視野(「この低い数字は終盤まで温存しよう」「この中盤の数字で様子を見よう」)は失われ、プレイヤーは常に場当たり的な対応を迫られる。個人の山札から補充される次の4枚が、どのようなカードなのかは誰にもわからないのだ。

つまり、『ニムト男爵』は、「今、この瞬間」の盤面をコントロールする力をプレイヤーに与える一方で、数手先の未来を見通す力を奪うのである。この「戦術的自由」と「戦略的不確実性」の間に生まれるジレンマが、本作のプレイ感の中核をなす楽しみでもあり、オリジナル版の方が好きというプレイヤーの心理でもあるかもしれない。

「システム」から「個人」のインタラクションへ

もう一つの大きな変化は、ゲーム中の対立の質である。オリジナルの『ニムト』で大量失点した場合、その怒りの矛先は「ゲームシステム」に向かうが、『ニムト男爵』では、プレイヤーが列を選択できるようになったことで、怒りの矛先はプレイヤーへと劇的に変化したのだ。「意地の悪い選択」をしたプレイヤーにヘイトを感じるようになったことがこのゲームの大きな変化であり、付与された面白さでもある。『ニムト男爵』は、他者の意図を読み、時には非情な決断を下す、よりインタラクティブなゲームへと変貌を遂げた。

総評

Bronze

『ニムト男爵』は、伝説的なゲームであるオリジナル版『ニムト』の要素を受け継ぎながら、全く異なるゲームです。オリジナル版はハンドマネジメントに重きを置いていたのと比較して、本作は盤面の状況判断とプレイヤー感の心理戦という部分が大きく、それでいて、よりシンプルになった側面もあり、家族や初心者の方が遊ぶ場合にもおすすめできます。数字で配置列を判断する『ニムト』では、うっかりミスで意図しない列を引き取る(それも楽しみの一つではある)ような事態が度々起こりますが、色で判断する本作ではそのような複雑さはなく、多くの人がゲームの楽しさにすぐに没入できると思います。

オリジナルとどちらがおすすめかと聞かれたら、それは答えに困るのだけれど、上記に挙げたどちらの特徴が好きかによりそう。巷の意見で面白いのは、「より戦略的になった」という意見と、「より運任せになった」という意見が同時に存在していること。でもこれはどちらも的を射ていて、プレイ時の選択性を重視するか、手札の見通しの悪さを重視するかによるものだと思います。筆者は、ボードゲームカフェなどで軽く遊ぶなら本作、コアなボードゲーマーと一緒に夜通し遊ぶならオリジナル版が良いと思います。コントロールするタイプが好きなら、赤箱ニムトもおすすめです。

『ニムト男爵』は、まさにニムトの皮を被った別ゲーで、自らのアイデンティティを堂々と確立することに成功していると思います。それは、マイルドになった『ニムト』ではなく、よりインタラクティブで、より戦術的な『ニムト』でした。さすが販売元のメビウスゲームズがいきなり日本語版を出すシリーズでもあり、(あまり多いとカオスだけど)プレイ人数もフレキシブルで、幅広いプレイヤーにおすすめの小箱ですね。

余談ですが、ニムトはオリジナル版からFranz Vohwinkelがアートワークを手がけており、一貫性があってとても良いです。